春号では、米国のワシントンD.C.にある世界最古のろう者・難聴者のための総合大学「ギャローデット大学」とデフスペースを特集しています。

ギャローデット大学はアメリカ手話を公用語とする大学で、現在約1,400人の学生が学んでいます。その歴史は1856年に郵政長官を務めたエイモス・ケンドール(1789-1869)が、近所の盲・ろうの子どもたちが教育を受けられるように寄宿学校を設立したことから始まりました。1864年には大学として認可され、初代学長にエドワード・ギャローデット(1837-1917)が就任しました。アメリカ手話は、長らく音声言語のための補助的な手段として捉えられていましたが、1960年に同大学の言語学者が、独立した文法と構造を持つ言語であることを証明しました。以降、世界各国の手話も言語として認められ、同大学は「ろう文化の聖地」として知られるようになりました。手話の会話に適した、ろう者・難聴者が利用しやすいキャンパスをつくるため、同大学は2006年にデフスペース・プロジェクト(DeafSpace Project)を開始し、ろう者の学生と教職員が参加しました。そこで出た意見や考察を反映した最初のデフスペースが2008年に完成し、2010年には広く社会に活用できるよう「デフスペース・デザイン・ガイドライン」がまとめられました。ろう者の生活しやすい環境を考えてつくられた空間は、聴者にとっても機能的で美しく、ギャローデット大学から生まれた新しい建築概念であるデフスペースが、世界中に広がりつつあります。

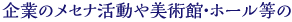

特集では、ギャローデット大学のチャペル・ホール、カレッジ・ホール、ソーレンソン・ランゲージ・アンド・コミュニケーション・センター、学生寮、カフェテリアなどキャンパスを撮りおろしの写真で紹介。また、成蹊大学の澁谷智子教授に「ギャローデット大学―ろう文化の中心があるということ」について、建築家のハンセル・バウマン氏とデザイン研究家のロバート・サーヴェージ氏に「建築の可能性を広げるデフスペース」についてご執筆いただきました。更に、キャンパス設計・施設管理担当エグゼクティブ・ディレクターであるリチャード・ドーアティ氏に「多様性を理解する場としての新たなデフスペース」についてお話を伺いしました。

デジタルブックをweb公開していますので、ぜひご一読ください。

和版 https://www.takenaka.co.jp/enviro/approach

英版 https://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/library/pr_magazine